HI,movno1

分类:

2010-05-04 08:33:35

泡沫正在破裂,暂无崩溃之虞

——关于房地产市场未来走向及其影响的讨论

安信证券:柳世庆 莫倩 高善文

上周末,国务院接连出台针对房地产行业的调控政策,从而再一次引起市场对于房 地产行业未来走向的关注。对 此,本文试图揭示影响房地产市场价格、交易量、开发投资等指标驱动因素,并对地产市场未来的走向以及其对经济的影响进行判断。

通过分析 中国 2008 年的案例、 美国 1991年和2007-2008 年的案例、 日本 1990年以来的案例以及日本 1970 年代初的案例,我们认为,影响房地产市场调整时间和深度的重要因素在于:调整期间的流动性是否出现快速的收缩或者是否同时与严重的金融危机相互强化。

具体而言,如果在房地产市场调整的同时,流动性并没有出现急剧的收紧,那么调整形式将更多地表现为市场的盘整或者阴跌局面,即调整时间长但是年度调整幅 度较小,如1990年代泡沫破裂后的日本。

但如果房地产市场调整与严重的金融危机或者流动性骤然紧张的局面互相强化,那么房地产市场调 整更多会以破坏性的方式出现,即调整时间较短但是交易量及价格可能会出现急速的下跌,如 2008 年中国房地产市场的调整,以及美国2007-2008 年的地产市场调整。

那么,在此轮地产“新政”下,中国的房地产市场又会如何调整呢?是会出现“跌跌不休”的局面还是会出现短期“剧烈 调整”的格局呢?

通过对数据的收集、类比和分析,就目前国内的地产市场走向而言,我们倾向性认为:

(一)目前房地产 市场,尤其是一线城市市场的泡沫正在开始破裂,房价已在2010年4月开始走过本轮的高点。

(二)未来两三年里,房地产市场将经历温和 的调整,表现为房价的盘整或者缓慢下跌,交易量以低于历史平均水平的速度增长。

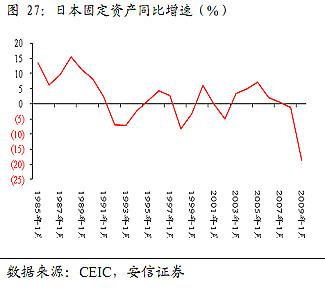

(三)泡沫的破裂对经济的负面影响不太可能超过 2 个百分点,这具体体现在房地产开发投资的下降,上游相关行业的产能过剩程度加剧,经济产能利用率修复的时间延长,但整体影响相对可控。

(四)考虑更长远的时期,如果房地产泡沫的崩溃与可能的经济危机相纠缠,那么不排除出现泡沫崩溃的风险,但在短期内这样的风险尚不显著。 一、中短期内房地产市场剧烈调整的风险尚小

目前一、二线城市的房地产市场已经累积了严重泡 沫,看起来这样的泡沫已经开始破裂,但是我们认为在近期、甚至两年内出现泡沫崩溃、市场急剧调整的风险并不大。

BR>

从历史上看, 中国在 2008年以及美国在

2007-2008年均出现了泡沫的急速崩溃过程,但这主要与流动性的骤然收紧或者严重的金融危机相关联,短期内中国面临这样风险的可能性尚小。

(一)中国 2008年:剧烈紧缩带来地产市场的猛烈调整

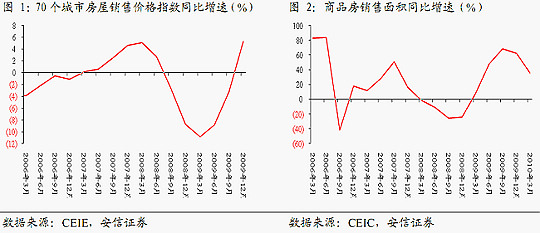

2008年,中国的房地产市场经历了交 易量和价格的快速下跌。

造成这种结果的主要因素来自流动性快速枯竭导致的购房需求急速下降;此外,房地产市场在当时也面临较大的供给压力。

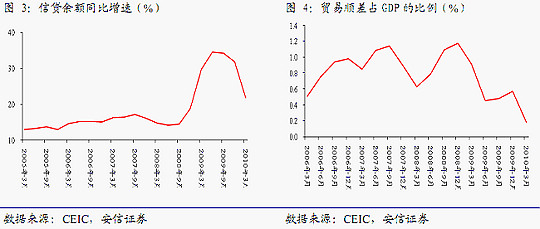

从流动性 看,2007年末以后的信贷控制以及贸易顺差规模的下降使得流动性供给萎缩;同时,通货膨胀水平的上升带来流动性需求的上升。两种力量使得流动性供需矛盾 在 2008年迅速恶化。

从房地产市场供给来看,2007

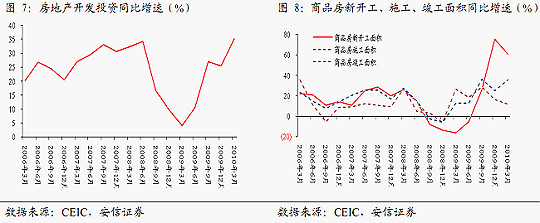

年的地产牛市之后,开发商普遍趋于乐观,房地产开发投资及新开工面积经历高增长,带来了可售房源供给的大量释放;另一方面,开发商的激进的经营策略使得企

业在信贷收紧的局面下面临资金链断裂的压力,因此急于实现销售。

流动性的枯竭带来的需求下降导致交易量快速萎缩,再加上房地产市场的供给释放,促使房价出现快速下跌,而房

价的急

跌甚至使得部分刚性需求者也转向持币观望状态,从而使得房地产市场陷入急剧量缩价跌的恶性局面。 (二)美国1991年与

2007-2008年:地产市场急速调整需要金融市场崩溃的配合

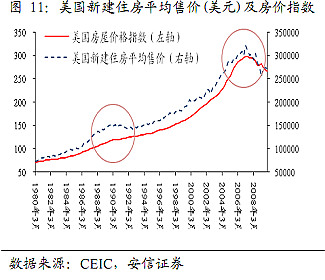

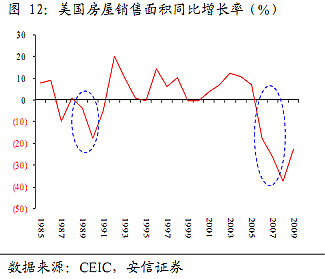

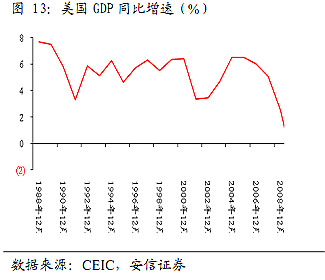

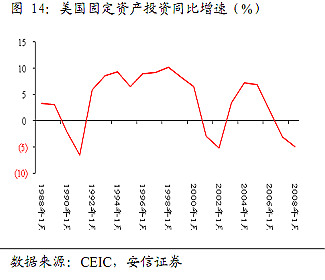

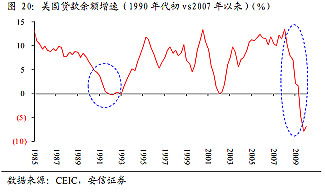

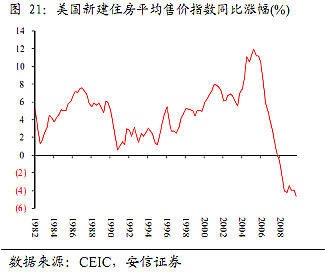

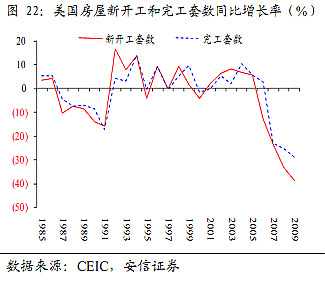

回 顾美国1980年以来的历史,可以发现房价水平只出现过两次下跌,一次是在1991 年经济衰退的背景下出现了轻微和短暂的回落,另一次则发生在2007-2008 年,此期间的房地产市场经历了快速和大幅的下降过程。

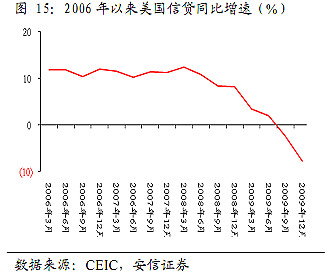

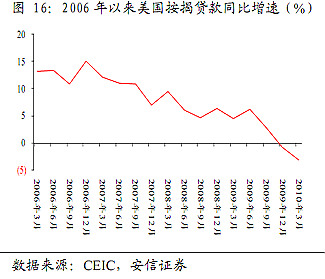

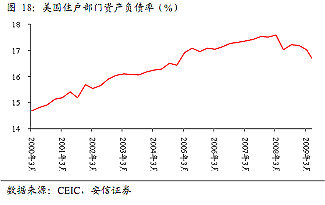

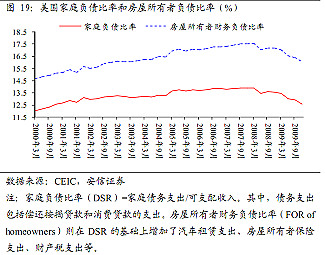

对后者来说,金融体系,尤其是影子金融体系的崩溃对此期间地产市场的剧烈调整产生了重要影响。金融体系的破坏导致经济融资功能的丧失,流动性供给迅速枯 竭,从而导致房地产市场崩溃。

而房价的急跌反过来加剧金融危机的程度:住户部门的资产负债表的损伤恶化了金融体系资产质量,延长金融体系恢复的时间。最终形成了金融危机与地产市场崩溃 交互作用的恶性循环。

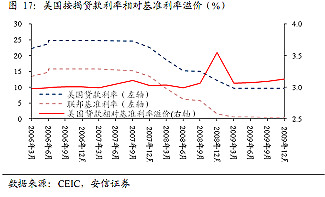

反观1990 年代初,尽管同期经济出现轻微衰退,但是地产市场的调整相对轻微,我们认为这主要是由于较

2007-2008 年而言,当时流动性环境相对宽松,同时地产市场积累的不平衡因素较少。

就流动性而言,尽管当时美国由于储贷危机以 及资本充足率要求而出现轻微的信贷挤压,但是并没有出现广泛的银行危机,同时信贷挤压程度也远小于本轮危机。因此,对购房需求的影响也相对较小。

就房地产市场本身而言,尽管在 1991

年前,也出现轻微的地产泡沫,但是持续时间并不长,因此投机者持有楼盘量相对较少;同时地产商也并未经历长期的高速投资,因此地产市场上积累的可售资源也

相对较少。

总结美国市场经验,似乎暗示除非出现非常严重的经济和金融危机,一般的经济周期或者政策调整,甚至轻微的经济衰退都不会使得地产市场的价格水平出现深幅 调整;此外,泡沫持续的时间以及期间地产市场积累的不平衡因素的程度也会影响之后市场调整的程度。(三)目前中国地产市场泡沫已经开始破 裂,但出现破坏性调整的风险并不大

对比前面的案例,我 们认为相比2008 年,目前的地产市场泡沫更加晚期,并且很可能已经处在破裂的阶段,但是短期内出现破坏性调整的风险并不大。

之所以 认为泡沫更可能出于破裂阶段,主要是由于:

首先,在剔除短周期波动的意义上看,实体经济相对资产市场的吸引力正在逐步增强。尽 管由于短期经济波动,实体经济面临产能过剩的压力,但是从更长的周期看,2008年以来,中国已经开始逐步消化之前所积累的过剩产能。剔除短期需求波动的 影响后,相对资产市场(包括房地产市场) ,投资实体经济吸引力将会相对提高。

其次,从短期来看,宽松的货币环境已经进入后期。从贸易 盈余的角度看,随着过剩产能的逐步消除,贸易盈余规模将会系统性的下降;而从信贷创造看,随着刺激性政策的退出,主动信贷创造的力量也将逐步减弱。

因此,相比 2008年,各方面支持泡沫的力量已经开始消退,目前泡沫很可能已经开始破裂。然而,我们并不认为短期内会以急跌的方式进行调整,这主要是因为:

第一,中国流动性不太可能在短期内迅速转为短缺:尽管信贷的收缩和贸易顺差的下降已经出现,通货膨胀压力也在逐步增大,但是流动性出现如同2008年那 样迅速收紧的可能性并不是太大。因此我们猜测购房需求也不太可能出现急剧的萎缩。

第二,在中短期内出现严重的银行体系崩溃或者出现严重 的惜贷现象的可能性并不太大5,因此地产市场出现美国那样的调整应该不太可能发生。

第三,目前地产市场供给压力较小。经历 2008 年的地产调整后,开发商普遍趋于谨慎,在剔除基数因素后,房地产开发投资和新开工面积增速迄今依然低于历史平均水平6;企业负债率和现金流也均较 2008 年稳健。因此只要需求不急剧萎缩,开发商有能力通过调整开发节奏调整供给。

最后,尽管 2009年地产市场经历罕见的牛市,但是从更长期来看,它仅仅只是对 2008 年低迷市场的修正,并不存在超调的风险7,因此泡沫破裂后不存在较大的向下修正的压力。

从以上几点可以看到,目前地产市场所面临的宏观 和微观环境均好于 2008 年的中国和次贷危机中的美国(甚至好于1990年代初的美国) ,因此中短期内中国地产市场更可能以相对温和的方式进行调整。当然,我们并不排除由于政策密集出台以及进一步紧缩政策预期的影响,短期内中国地产成交量可 能会出现一定下降的局面。二、中短期内的缓慢调整

我们倾向于认为在未来的两三年内,地产市场将经历较为缓慢的调整,表 现为交易量增速维持在低于25%的历史平均水平(但是依然能保持一定增速),房价将出现盘整或者缓慢但持续的下跌。 而这与日本在1990年代以后所经历的缓慢调整有相似之处。

(一)日本 1990年代以来:缓慢的地产市场修复过程

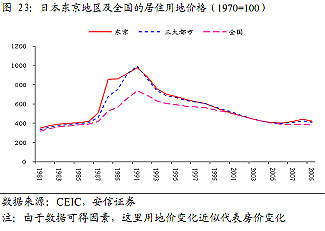

1991 年,日本的房地产泡沫出现崩溃,然而在崩溃之后,房地产市场出现长达20 年缓慢调整过程,其间,东京地区的土地价格下跌近 60%,全国范围内价格下降 40%,而成交量也经历了缓慢的萎缩过程。

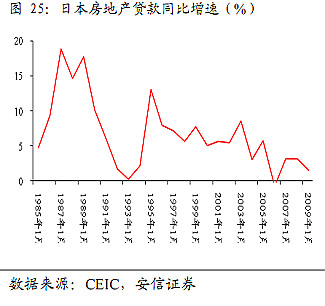

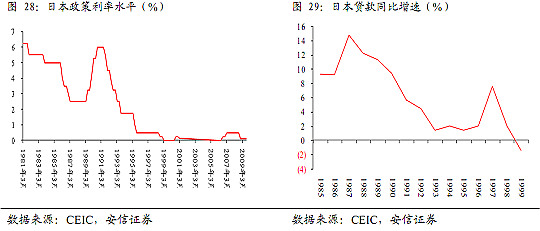

2010年4月日本房地产市场之所以调整较为缓慢一方面与其货币政策相关;另一方面,可能也与其主银行体系的制度安排有关。

从 1989 年起,日本主要通过加息的方式刺破泡沫,其间并没有采用更为严厉的信贷额度控制。而在地产市场崩溃后,出于对支持经济的考虑,又重新开始放松货币政策,因 此资金挤压程度并没有如中国在 2008年那么紧张。

另

外,在日本主银行制的金融体系中,银行与企业交叉持股,因此在泡沫崩溃后,银行依然向丧失偿付能力的关联企业提供信贷以拖延资产质量问题的暴露时间。所以

直到亚洲金融危机的爆发促使日本金融体系的问题全面暴露之前,日本经济的信贷挤压并不十分严重。

不过由于金融体系资产负债表在泡沫崩溃 后严重受损, 房地产市场因此经历缓慢但持续达 20 年的修复过程。(二)中短期内,中国地产市场也将经历缓慢调整

我们认为在未来的两三年内,中国房地产市场调 整的速度将与日本在 90 年代后类似,尽管调整时间不太可能如同日本一样漫长。这主要是因为相比美国的金融体系,日本的金融体系与中国更加接近,即银行倾向通过持续提供信贷缓和经 济下滑所带来的资产质量风险。

此外,与日本主银行体系安排比较类似的是,中国的银行体系同样倾向于通过不断提供信贷的方式缓解近期的资产质量问题,这使得地产市场调整过程也相对缓 慢。不过,除非中国的金融体系的资产负债表也出现如同日本一样的严重损伤并且长期无法修复, 那么中国地产市场的调整时间不太可能如同日本那么漫长。

(三)成交量的调整将相对温和

相比1990 年代以来的日本, 中国尚在延续的城市化过程和经济相对高的增速意味着相对旺盛的刚性需求,因此未来两三年内,我们相信地产市场的调整过程也相对更加温和。

原因在于:一方面,泡沫之后,日本经济增长在绝大部分时间里面近乎停滞,8与日本不同的是,美国金融体系在次贷危机爆发不久后,资产问题就迅速暴露,金 融机构出现广泛惜贷,因此地产市场出现疾风骤雨般的调整。

2010年4月而中国经济增速即使回落,也将保持较高速度;另一方 面,日本在 1990年代泡沫崩溃的时候已经结束了城市化过程,并且人口趋于老龄化,而中国在短期内尚未达到此阶段。因此即使投资性需求出现萎缩,但是刚性需求将支持 房地产成交量即使回落到 25%的历史平均水平以下,也不太可能出现猛烈的降幅,而这也将支持房价在目前较高的水平上盘整或者出现缓慢的下跌。

(四)不同情境假设下地产市场调整

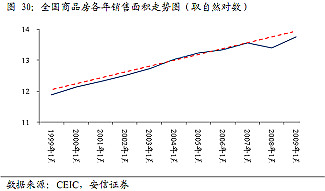

对中国经济影响的估算我们知道,从中长期来看,房地产市场应该 存在一个趋势增长,为此,我们首先回顾下历史数据的情况。

从上图可以看到,总体来说,大约自1999年住房改革以来至

2006年,中国房地产市场的趋势比较稳定,其房屋销售面积的平均增速在 25%左右。

之所以采用 1999 至 2006 年的数据,是因为 1999 年是我国住房改革的一个转折点,而2006年之前我国房地产市场的配置性需求还很不明显。因此,在不考虑投机等因素的影响下,可以使用 1999 年到 2006 年商品房销售面积的平均增长率来衡量房地产市场的刚性需求。

但需要注意的是,如果考虑到 1999 年的住房改革使得长期抑制的刚性需求快速释放,以及 2004年以后我国经济周期处在上升阶段等情况,我们猜测房地产市场刚性需求的长期趋势应该在 1999 年到 2006 年平均增速的基础上打个折扣。比方说,可以保守估计我国房地产市场的刚性需求增长率也应该达到 20%。

那 么,在不同趋势的增长背景下,中国未来 2-3 年刚性需求的情况会如何?下面进行详细分析。

首先,2009 年 2 季度以来的房地产市场反弹,还没有完全使金融危机以来受压制的刚性需求得到完全释放。

如果将 2007年的住房销售面积定基为1,按照 2009年中国住房销售面积的恢复情况,其累计对应的销售面积为 1.23,折合年均增长率为 11.1%,这一数据远低于历史平均 25%的增速,显示即便在非常保守的趋势增长估计下,金融危机以来受到抑制的刚性需求,也没有得到完全释放。

而即便我们假设今年的情况 很乐观,比方说,我们假定 2010 年销售增长为35%(以 2010 年 1 季度的数据为准,实际上,我们猜测接下来几个季度的房屋销售的同比增速很可能会出现明显的放缓), 那么2007年以来的累计销售面积为1.65,折合年均增长率为 18%,也要明显低于历史平均的增速。而实际上如果我们单纯以 1 季度数据为基来测算,可以折算出房屋销售的年均复合增长率仅有 13.3%,远低于历史平均的情况。

其次,从房地产受挫后回归趋势的角 度来看,刚性需求必然要得到释放。下表则测算了在不同趋势增长的背景下,不同年份回归趋势的情况下的未来 1-2 年的地产销售的复合增长情况。

以表中红色数字为例,该数代表了在房屋销售趋势增长为 15%的情形下,2007年为基年,2011 年回归到趋势水平上的最近两年销售复合增长率为 19.2%。

注:此表中,纵向表示销售面积长期趋势增长率的不同假设;横向表示以 2007 年为基年,在未来回到历史趋势水平的年份。中间的数据区代表假设未来某一年回到某一历史趋势水平的背景下,未来几年房地产销售面积所需要的复合增长率。

从上表可以看到,在中性的假设下(如趋势增长 15%,2012 年回到趋势) ,我们可能仍然可以期望房屋销售面积在2010-2012 年期间达到 15-20%左右的增长。

在悲观的假设下,看起来最近两三年房屋销售面积的年增长情况也依然会在 10%以上的水平。

如果以上述评估为基础,并进一步考虑到房地产在经济中的占比情况,我们倾向于认为房屋销售面积的下降对 GDP 的影响可能在 1-2 个百分点左右,其影响仍比较有限。

当然,地产行业还会对经济产生间接的影响,但是这样的影响同样有限。从短周期看,房地产投资的下降, 会加剧上游行业产能过剩的程度,从而影响其投资意愿以及雇佣规模,进一步放大其负面影响,同时也会延缓经济修复过剩产能的时间。不过,考虑到从更长周期的 角度看,中国已经处在产能过剩被消除的阶段,这将部分抵消短周期的波动。因此,整体而言,这对经济负面影响依然有限。

总结本部分讨论, 我们相信在未来两三年内,房地产市场将经历成交量缓慢增长,房价将出现盘整或缓慢下跌的局面;这将在短期内加剧产能过剩,延缓去产能的过程,但整体其对经 济的负面影响仍比较有限。

三、破坏性调整风险可能在更长期内爆发

尽管我们认为在未来两三年内地产市场的调整将相对 温和, 但是从更长的视角看,由于中国经济面临诸多结构性问题,这可能会最终引发房地产市场出现破坏性调整的局面。

具体而言,由于我国 同时面临着低端劳动力短缺,出口部门竞争力消弱9,以及地方融资平台资产质量恶化等风险,经济增速将面临系统性下降的压力。然 而释放压力的过程很可能表现为通货膨胀的急剧恶化,随之货币政策的快速收紧,进而导致从金融市场到实体经济广泛的剧烈波动10。货币政策的紧缩,以及银行 体系可能因为资产质量而出现惜贷,都会对房地产市场造成较大冲击。这与日本在1970年代初所经历的调整比较相似。

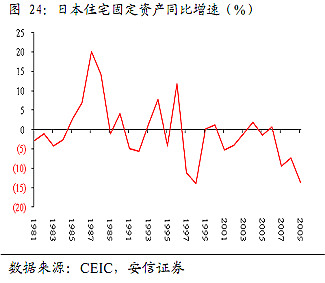

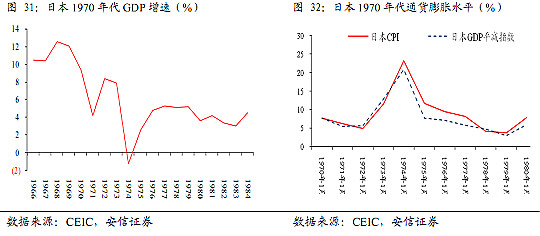

(一)日本 1970年代经验:劳动力成本急剧上升背景下的地产市场

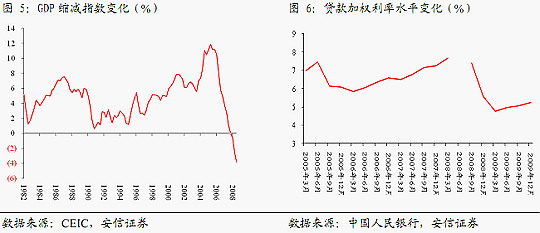

日本在 1970 年代出现了劳动力成本急剧上升的局面,经济潜在增速面临着系统性下降的压力。从 1971 年开始,日本的通货膨胀水平开始上升11,与此同时,由于相对松弛的货币政策12,房地产市场不断上涨。

但是到了

1974 年,为了控制通胀水平,央行开始实行严厉紧缩的货币政策。

从而导致经济迅速陷入衰退。并且在衰退之后,经济增长速度系统性 低于之前的水平。 与此同时, 房地产市场也出现了长达 18 个月的调整, 直到通货膨胀被控制,货币政策重新转向温和。

(尽管通常认为1973

年的石

油危机是导致日本后来通胀水平上升的主要因素,但实际上早在1960年代末之后,日本的通胀水平就已经处在较高水平,这实际上暗示那时的经济的潜在增长速

度很可能已经系统性下降。当时,在布雷顿森林体系崩溃前夕,日本通过货币刺激政策试图逆转持续的贸易顺差,从而避免本币的升值压力)

值得注意的是,尽管一般认为房地产可以作为抵御通胀的投资品,然而在这段案例中,高通胀所带来的货币政策紧缩反而对房地产市场造成显著的负面冲击。

我们认为,如果与 70 年代的日本类似,中国经济很可能将在未来 3 年左右的时间经历高通胀以及严厉的货币紧缩政策,那么房地产市场很可能也将面临快速调整的风险。

综合对四段历史案例的回顾,我们认为, 目前房地产泡沫已经开始破裂,并面临调整的压力。但是在中短期内,由于流动性不太可能过快收紧;城市化进程和较高的经济增速所支持的刚性需求以及开发商相 对健康的财务环境,这样的调整将具体表现为成交量增速略低于历史平均水平以及房价的盘整或者缓慢下跌。但是在更长的时间范围内,由于中国经济增速面临系统 性下降的压力,并且这样的压力很可能通过经济危机的形式释放,房地产市场有可能因此经历较深幅度的调整。